二上獄ブログ

バス見学会で長岳寺の地獄極楽図を観た

竹内街道歴史資料館友の会によるバス見学会に参加してきました。こういう団体行動ってちょっと苦手で、これまで参加していなかったんだけど、今回は、行ってみたいと思っていた所が幾つかあったので、参加してきました。

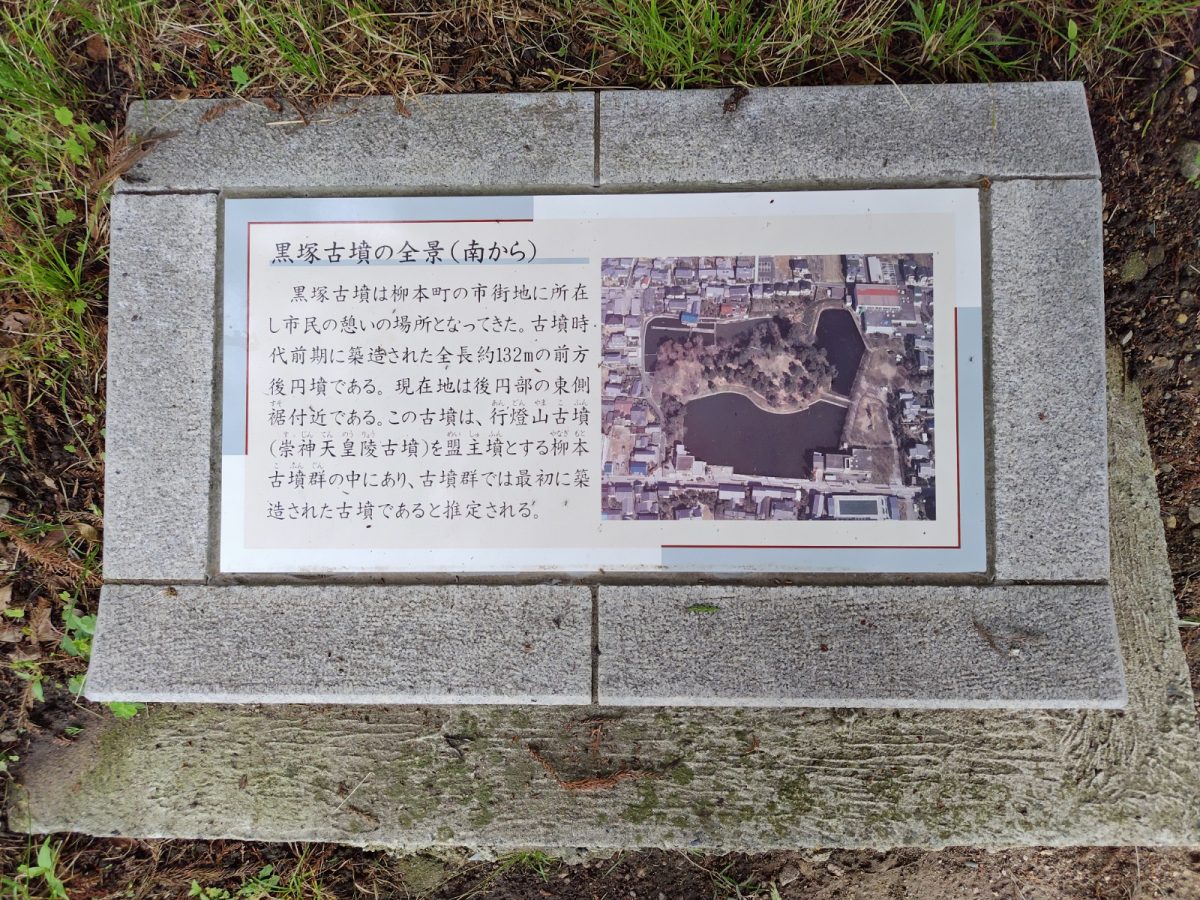

まず行ったのが黒塚古墳。

三角縁神獣鏡が沢山見つかったことで有名ですね。

隣接展示館にまず行って、古墳へ。

古墳はお城にも使われていたそうで、ガイドさんの解説でよく分かった。

展示館の解説文には、石室を組み上げている上部の石は、二上山の南の麓の産出とありました。

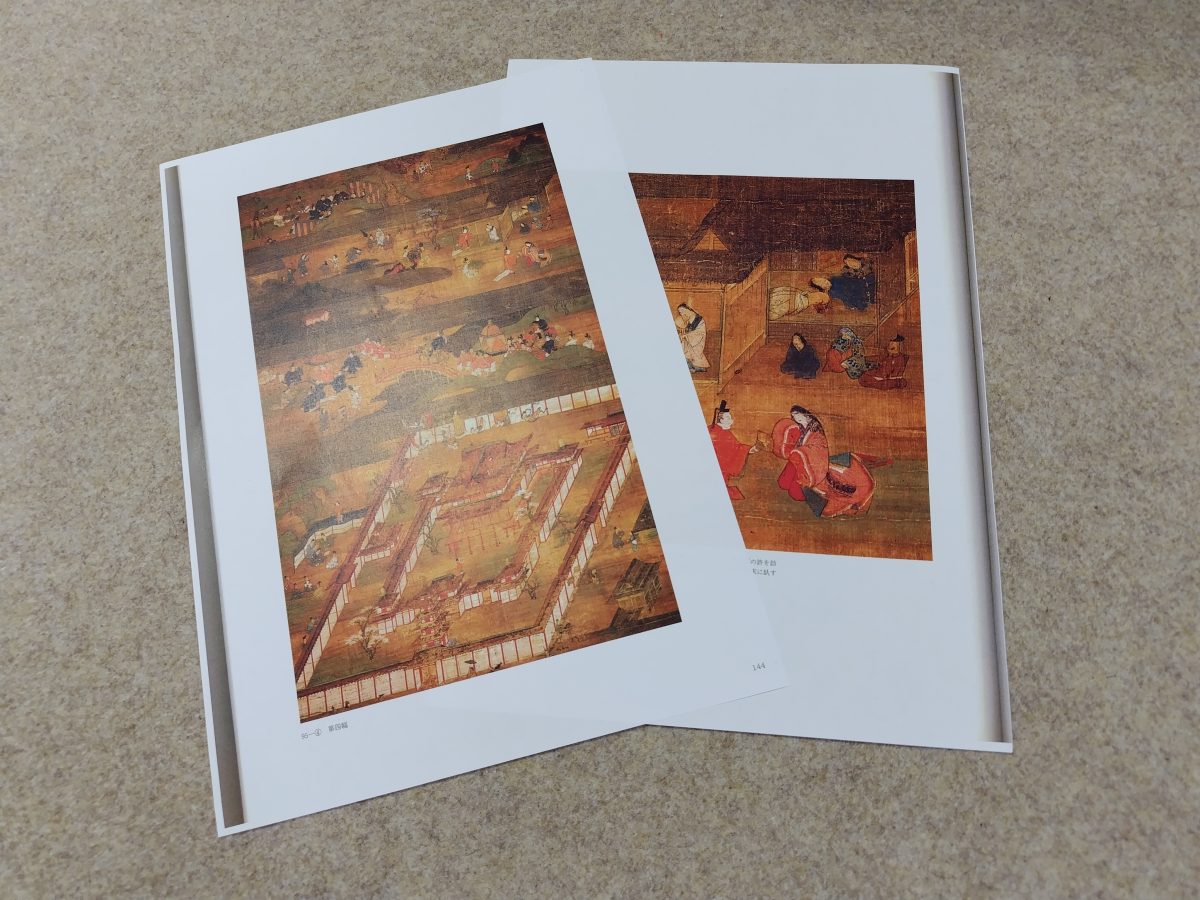

次に長岳寺。

玉眼を使った仏像で有名なお寺だそうですが、私のお目当ては、地獄極楽図。

もう、この為に、きょう参加したようなものですからねえ。で、果たして、本堂右の壁に九幅全て掛けられていて、もう感無量。

まじまじと観させてもらいました。

各場面をじっくり味わいながら、最後に阿弥陀如来様が来迎に表れる図がいいねえ。今回は、鑑賞だけでしたが、長岳寺のWEBサイトには「毎年、10月23日から11月30日まで本堂にてこの図が掛けられ、住職の現代風絵解き「閻魔の嘆き」「六道思想を現代に問う」が行われます。」とあるので、忘れずに、その時にまた行ってみたいですね。

※長岳寺のWEBサイトには、大地獄絵の特設ページがあり、要所解説など見れます。

※また天理市のYouTubeチャンネルで、地獄絵図絵解き説法の様子が上げられています。

お次は、石上神宮。

『古事記』に、仁徳天皇が亡くなった後、住吉仲(スミノエナカツ)皇子の反乱で、去来穂分(イザホワケ)皇子が逃げ込んだところですね。弟の瑞歯分(ミズハワケ)皇子が住吉仲皇子を討ち、兄の去来穂分皇子に報告に向かう折、大坂の山口で一泊しそこを「近飛鳥」と、大和に入って泊まったところを「遠飛鳥」といい、「明日は禊祓をして神宮を拝まんとする」とした神社ですね。

ここも一度来ておきたかった所なので、良かったです。

さて、バス見学会では、この後、天理参考館、奈良芸術文化村と回りましたが、もう大分疲れていたので、じっくり見れませんでした、天理参考館は各国の仮面の展示が面白そう。奈良芸術文化村では、奈良各地の民俗行事の映像が見れ、3分程のミニバージョンを四本ほど観たけど、今度はフルバージョンを観に立ち寄ってみたいと思いました。

現地ガイドの皆様、企画引率の学芸員の皆様、ありがとうございました。

桜井周辺史跡巡り

久々の歴史ハイクです。

今回は、耳成駅から桜井駅周辺を巡ってきました。

まずは耳成駅南側から膳夫町にある膳夫寺に向かいます。

聖徳太子の妃のひとり、膳夫姫が養母の菩提の為に建てたとか。

膳夫姫は、太子町の聖徳太子御廟に太子の母穴穂部間人皇女と共に葬られているとされる方ですね。

この膳夫姫がこの付近で暮らしていて、養母の為に芹を摘んでいた所、太子と出会ったという話があり、膳手姫は芹摘姫とも呼ばれています。

次に訪れたのが、橿原市東池尻町にある大津皇子の歌碑。大津皇子は天武天皇の第三子で、天皇が亡くなったとき、謀反を企てたとされ、自害させられた方ですね。この東に磐余(いわれ)の池があったとされ、磐余の訳語田 ( おさだ )に大津皇子の宮があったそうです。

解説板の下の石碑には、「ももづたふ 磐余の池に鳴く鴨を 今日のみ見てや 雲隠りなむ」と彫られているそうで、これは万葉集に、「大津皇子、死を被(たまわ)りし時に、磐余の池の堤にして涙を流して作らす歌一首」という題が付いた辞世の歌だそうです。

大津皇子の遺体は、二上山に葬られたとされ、雄岳山頂部に大津皇子二上山墓があります。(近年は、麓の鳥谷口古墳が真墓だと言われています)

次に訪れたのが安倍文殊院。創建は安倍倉梯麻呂とか。

太子町には大化の改新を進めた幸徳天皇の稜があり、また、その時に右大臣になったのが太子町辺りを本貫地にしていた蘇我倉山田石川麻呂ですが、左大臣に着いたのが安倍倉梯麻呂だとか。

本堂です。

この中に、文殊菩薩像や善財童子像など、五像全てが国宝になっている「渡海文殊群像」が祀られています。文殊菩薩が乗る獅子が圧巻でした(笑)。善財童子像は、昔西大寺のものも観ましたが、こちらの方がちょっと顔が下膨れ(笑)でした。

金閣浮御堂も拝観しました。拝観料は本堂とは別です。受付でまず七枚のおさめ札を渡され、堂の周りを一周するごとに一枚納め、七周してから堂内に入ります(笑)。七難を取り除くとか。

堂内は安倍晴明縁の展示が並び、『簠簋内伝』(ほきないでん)があったので、ちょっと感動。

次に訪れたのが土舞台。

去年秋にも来ましたが、広場全景の写真を撮ってなかったので、再度寄りました。推古天皇二十年に、百済の味摩之(みまし)が帰化し、「呉で学んだ伎楽の舞が出来ます」というので、桜井に住ませ、少年たちを集めて習わせたと『書紀』にあります。

その習わせた場所が、ここだとか。

観阿弥とともに能を大成した世阿弥の『風姿花伝』には、猿楽は聖徳太子が秦河勝に命じて六十六番の能をつくったのが始まり、神楽の神の字の編を除いて申楽と名付けたとあります。

ちなみに、能とは全然関係ありませんが(汗)、太子町の仏陀寺は、秦河勝の子孫が創建したとの縁起を持ちます(笑)。

次に訪れたのは、大和川と中和幹線が交わるところにある、欽明天皇磯城島金刺宮跡。横の碑にもあるように、『書紀』の欽明十三年に、百済の聖明王が仏像と経典を贈ったそうで、これを仏教公伝と呼んでいるそうです。

それで、「日本仏教発祥の地」とも書いてあるんだけどさ、いやいやいや、その時は疫病の原因やとかで焼き捨てたんちゃうん。その後の敏達天皇十三年に蘇我馬子が仏像を貰い受け、司馬達等の娘ら三人が出家し、斎食の時に舎利が現れ、仏法の広まりはここから始まったって『書紀』に書いてあるんちゃうんって、ちょっと突っ込みたくなる(笑)。

最後に、大和川の右岸に建つ「仏教伝来の地」碑へ。解説板には、仏教公伝の話のほか、小野妹子が随の使者裴世清らを連れ帰った時、ここで、飾り馬で迎えた話も載ってます。

河原には、使者を飾り馬で迎える絵や、飾り馬の遊具などあります。

でもねえ、『書紀』にも載るように、ここ、海石榴市(つばきち)跡は、善信尼らが法難で鞭打たれた場所でもあるんよね。そんな記録も、どこかに示しておいて欲しいんだよね。

さて、ここで本日の予定は終了。この後、桜井駅まで戻りました。

ログをみると、5時間45分、14.3kmでした。いやあ、よく歩きました。天気予報では昼から雨で、途中パラパラと来る時もありましたが、結局予定箇所を全部周り、写真も納めれたので良かったです。

ササユリ咲いた

赤目四十八滝

善光寺如来絵伝の写真見つけた

4月30日に「真宗と聖徳太子」展に行き、本證寺本『善光寺如来絵伝』に芹摘姫説話が数場面から描かれていることを知ったのですが、買って帰った図録に本證寺本『善光寺如来絵伝』が載っていなかった。

キチンとメモして帰らなかったので、5月20日にもう一度龍谷ミュージアムへ行くことにしたのだけど、その朝に、何気に検索してたら、「聖徳太子伝における芹摘姫説話について」(渡邉信和)って論文を見つけた。

で、それをダウンロードして車中読んでいると、芹摘姫説話が載っている史料の一覧と比較、同じく芹摘姫説話が描かれている絵伝の一覧が紹介され、そして、『善光寺如来絵伝』の各場面の構成と解説も載っていました。

もっと前に、この論文を探せていたら、今日京都へ行くこともなかったのになと思ったりしたけど、その日参加した関連イベントのシンポジウムで、吉原浩人先生の資料に、なんと芹摘姫説話の初出となる『内因曼荼羅』の翻刻を入れてくれてあり、超ラッキーでした。

この二つで、芹摘姫説話の勉強はほぼ出来そうなのですが、やっぱり『善光寺如来絵伝』のカラー写真が欲しくなるんですよね。「聖徳太子伝における芹摘姫説話について」の方に、一応、各場面の写真も載っているんだけど白黒なので、やっぱりカラーのが欲しくなるんですよね。

で、図録や本を色々調べてたのですが、なかなか見つからず、

で、きょう別件の資料集めに大阪府立中央図書館へ行ったとき、館内の端末でいろいろ検索してたら、「真宗重宝聚英 第3巻 阿弥陀仏絵像 阿弥陀仏木像 善光寺如来絵伝」(同朋舎出版)というのがヒットし、出してもらうと、これがビンゴでした。B4版の本に綺麗なカラー写真で載っていました。もちろんカラーで複写して、お持ち帰りしました。

これで、しばらく遊べそうです。

最新の投稿

カテゴリー