二上獄ブログ

今年のムラサキタンポポ

新型コロナウイルスの感染拡大が、いよいよやばくなってきましたね。

本当なら今日明日明後日で遠見尾根でテン泊を計画してたのですが、自重しました😓

なんせ東京に次いで感染者が多い大阪人なもんで😅

GW頃に行きたかった立山縦走や涸沢の春山登山も諦めました。で、これからの山登りをどうするか?

①近隣の山にとどめる。②金剛山の山頂部やツツジ時期の葛城山など大勢が行き交う場所は避ける。③大峰山系や台高へ行くときは、コンビニ、お風呂、レストランなどに寄らない。④鎖や梯子など手を使うコースは避ける。などと自分なりのガイドラインを考えてみた。これは罹らないない為もあるが、もし自分が無症状の感染者だった場合も考えて。なんせ、かなり3密な仕事をしてますからねえ。いつ罹っても不思議じゃない。でも、緊急事態宣言が出たら、こんな行動も自粛になってくるかもね。

ということで、いまのうちに二上山へ行っておきました。

この時期のお目当ては、ムラサキタンポポの具合伺い。目を皿のようにして探し、ちらほらとありました。

白い花弁も見れました。

もう少し経てば、もっと大きく開いたものが探せるかも。

次に来れるのは日曜日。

晴みたいだけど、人出が多いやろうから、近所の桜を眺めながら散歩でもします。

土師の里を巡る

去年(2019年)、堺市の百舌鳥古墳群と羽曳野市藤井寺市の古市古墳群が『百舌鳥・古市古墳群』として世界遺産に登録されましたね。百舌鳥古墳群の中心となる大仙稜古墳(仁徳天皇稜とされる)は日本で一番大きな古墳で、古市古墳群の中心となる誉田御廟山古墳(応神天皇陵とされる)は日本で二番目に大きな古墳です(盛り土の量では日本一)。そして、この二人は親子。応神天皇の子が仁徳天皇らしい。

とまあ、何かと繋がり深い二つの古墳群をまとめて、この度世界遺産への登録が叶ったのですが、この二つの古墳群には、他にもちょっと興味深い共通点がありまして、それは“土師”って地名がどちらにもあるんですよね。百舌鳥古墳群の方には土師町(ハゼチョウ)といまも町名として残っており、古市古墳群の方には土師ノ里(ハジノサト)って駅名で残っています。 この土師って名は何だろう?その謂れを調べに、先日ちょっと歩いてきたのでご紹介します。超有名人も絡んできますよ。

近鉄南大阪線土師ノ里駅です。

周辺図。古墳がぎゅうぎゅうにあるね。

土師ノ里駅を北に行くと、市野山古墳(允恭天皇陵)があります。

土師ノ里駅を南に行くと道明寺があります。

右の柱には「蓮土山道明寺」

左の柱に「菅公御作十一面観世音」とあります。ここの十一面観音立像は国宝です。で、菅公とは、、

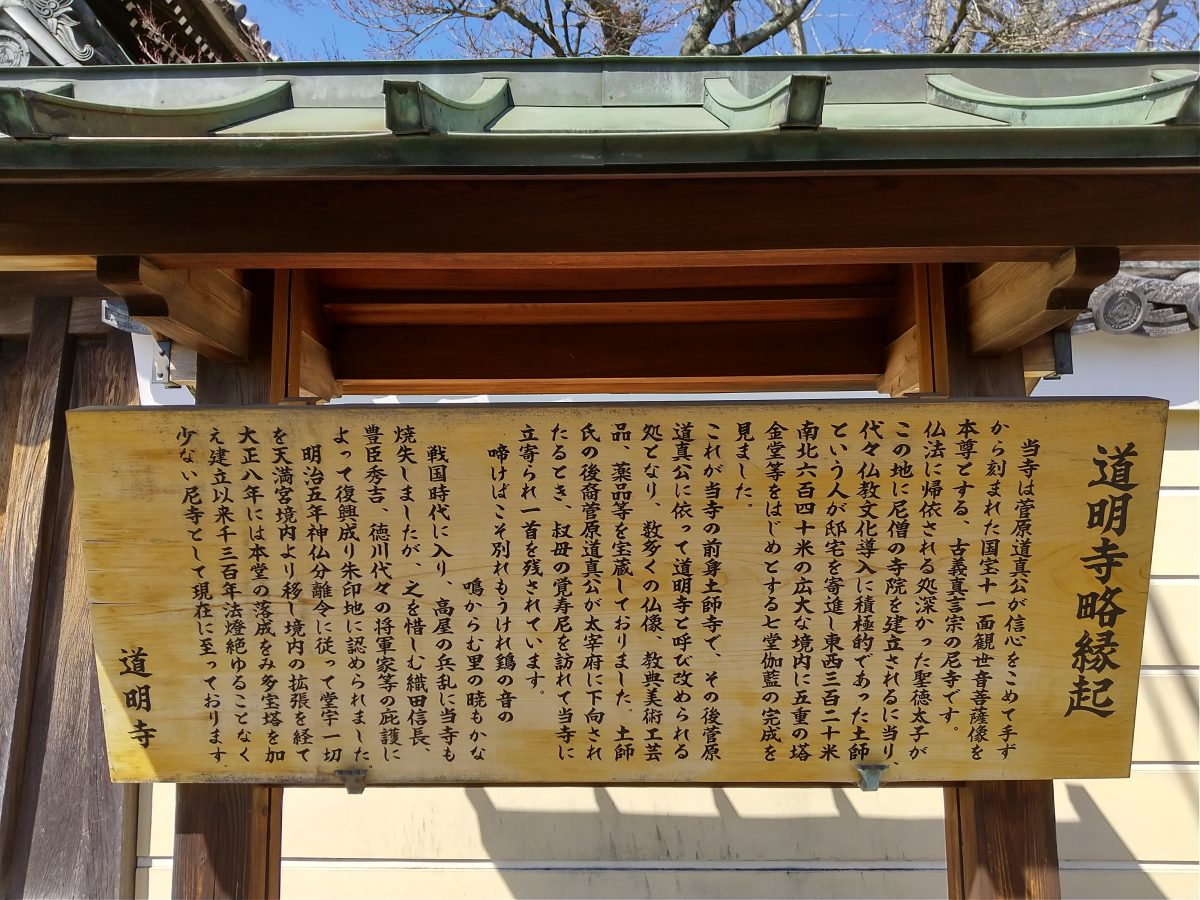

「道明寺略縁起」があります。聖徳太子がここに尼寺を建てるとき、土師という人が土地を寄進して土師寺が建てられ、それを菅原道真に依って道明寺と呼び改められたとかとあります。菅公とは菅原道真のことですね。

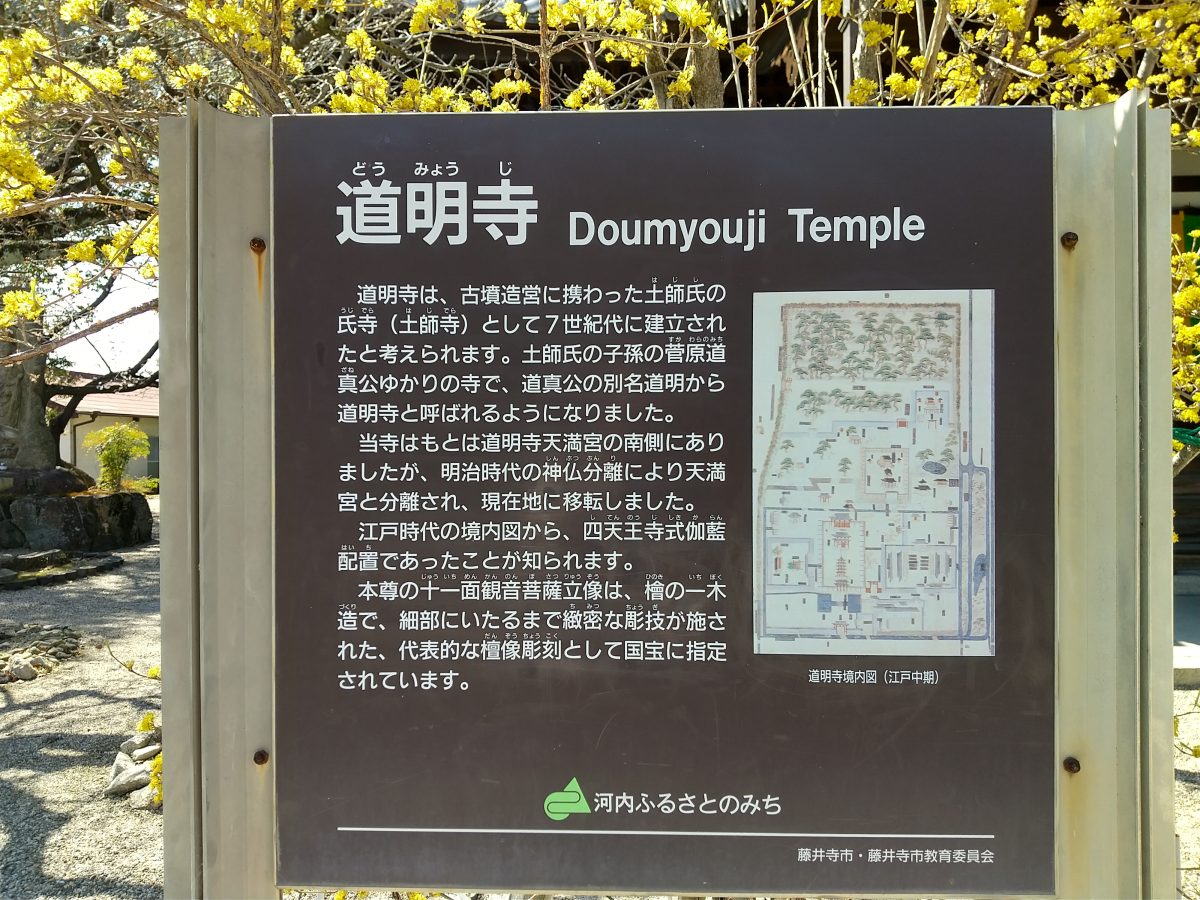

こちらは教育委員会の解説。菅原道真は土師氏の子孫で、道真公の別名道明から道明寺と呼ばれるようになったとか。

次は、道明寺天満宮へ来ました。

門前に、窯跡の碑と由来の碑があります。

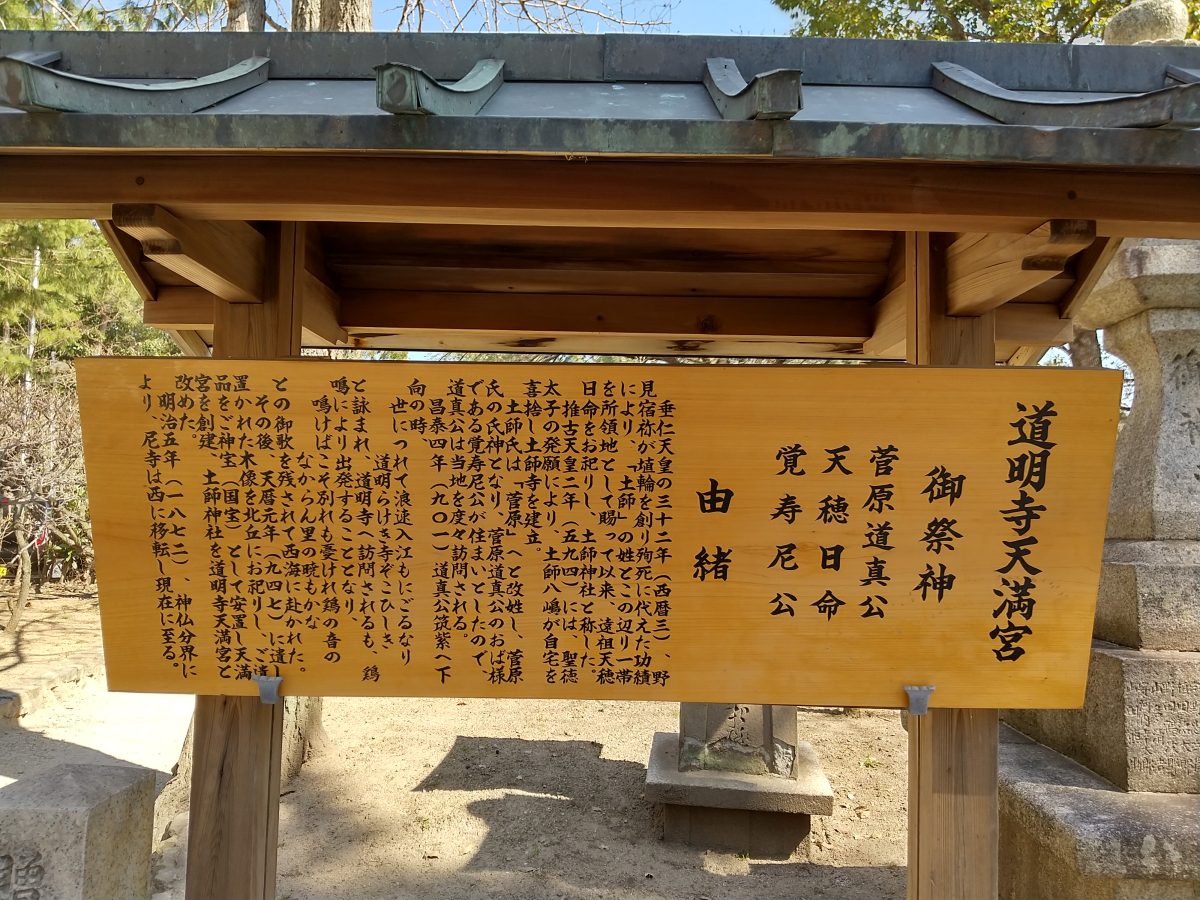

由緒がありました。

垂仁天皇三十二年、野見宿禰が埴輪を創り殉死に代えた功績により、「土師」の姓とこの土地を賜り、推古天皇二年に聖徳太子の発願に土師八嶋が自宅を喜捨して土師寺が建立。(その後)土師氏は菅原に改姓され、道真の叔母が住んでいたとありますね。

境内には、近くから出土した修羅のレプリカが展示されていました。

周囲の遺跡から分かった埴輪を焼いた登り窯の復元です。

仲津山古墳(中津姫命仲津山陵)

古室山古墳です。梅や桜が綺麗で、憩いの場になっています。墳丘にも登れます。

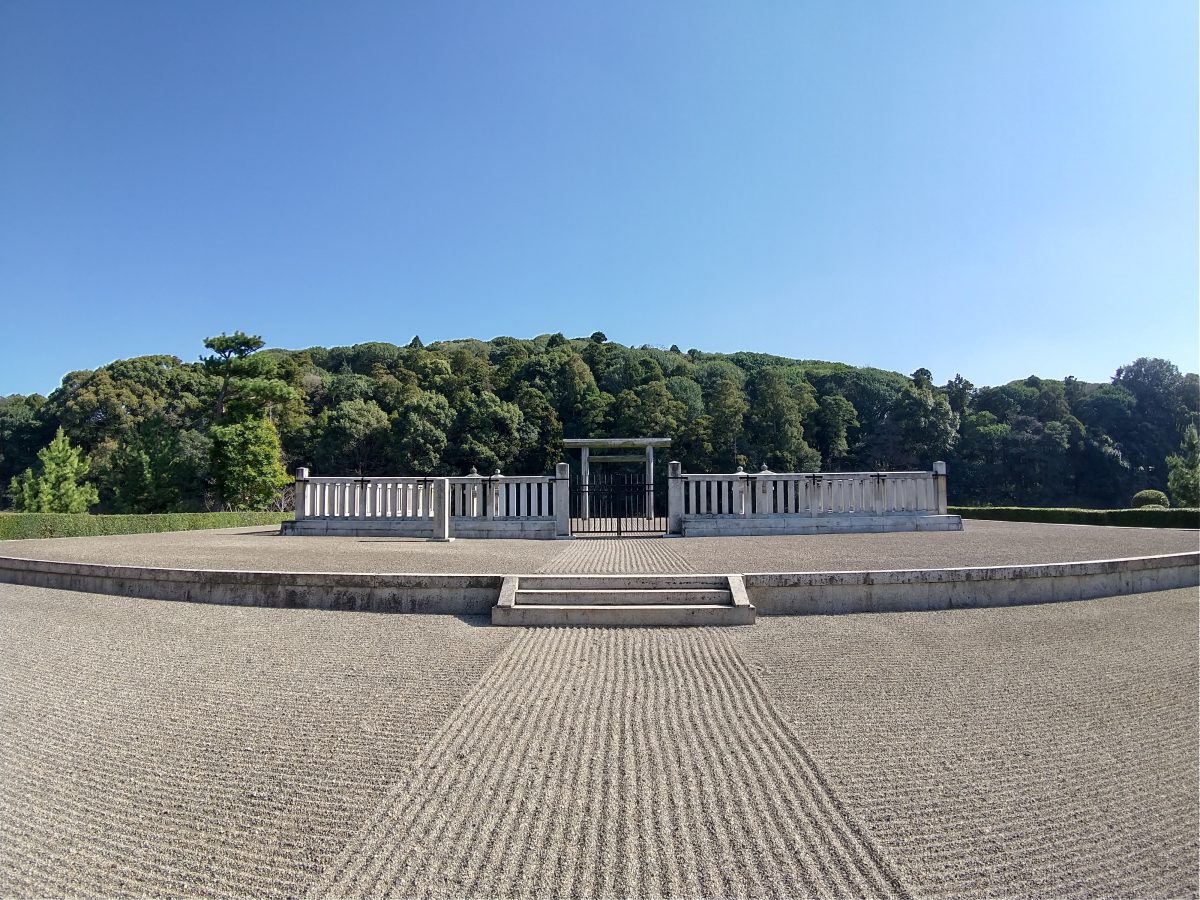

誉田御廟山古墳(応神天皇陵)です。

外周です。デカイ。

土産物屋です。

この日歩いたコースと記録です

古市古墳群巡り★土師物語 / 二上嶽さんの活動データ | YAMAP / ヤマップ

初めての雪のアルプス遠征

この冬シーズン、冬靴、ピッケル、十二本爪アイゼンと買い揃え、近場のチャレンジも、薊岳、大普賢岳と達成し、いよいよ雪山アルプスに挑戦です。初めての雪山アルプスは唐松岳と木曽駒ヶ岳にしました。

強風の八方尾根

深夜、第3駐車場に着。白馬は、若い頃にスキーでよく来たが、久々。よく軽四で来れたよ。コンビニで買ったサンドイッチを食べ、時間を潰す。暗闇が白じんできたが、低いところでガスが溜まってて、ちょっと不安になる。

ゴンドラの開始時刻に合わせて並ぶと、スキーの人と登山者は半々ぐらい。スキーの人はみなヘルメットを被ってるけど、登山者で被ってるのは少なかった。

ゲレンデトップまでゴンドラとリフトを乗り継いで上がるのだけど、ガスガスのホワイトアウト状態で次の乗り場が分からない。とにかく前の人影を見失わないようについていく。八方池山荘まで上がるとガスも少し薄くなり、物陰で身支度整えてスタート。

八方池辺りまで降りるとまた稜線付近のガスも取れ、そこでようやく腰を下ろし、カップ麺を食べながら白馬の峰々を眺めた。初めての雪のアルプスは、山頂まで行けませんでしたが、大きな満足感を持って下山できました。

快晴の木曽駒ヶ岳

伊那の安いビジネスホテルに泊まって、遠征二日目は木曽駒ヶ岳です。

バスに乗り、ロープウェイに乗り換えの待機中、そばに結構お年なお父さんがいて、岳人というより観光旅行って風貌で、めちゃ小さなリュックに、取り付けているピッケルがとても年代物を感じさせる代物。なんかとてもよく、私もこんな風に、いつまでも登っていられたらいいなと思った。

昨日はガスで、上での記念写真も撮ってなかったので、まずは宝剣岳をバックに記念写真。

その後は、きょうも風が強かったけど、昨日と違い広い稜線上を中岳、そして木曽駒ヶ岳へと進み。今回は難なく登頂となりました。ま、とにもかくにも、二日間の初めての雪のアルプス挑戦を無事終えることができました。

憧れの涸沢から北穂高岳へ

2015年9月22日〜25日、北穂高岳に登ってきました。

槍穂高は、私には無縁の世界と思ってきたので、雑誌で良く見る涸沢の光景も、ずっと憧れのままでした。そして、ついに、岩稜の世界に一歩踏み込んでみる事にしました。

この時は、車より電車の方が安くつくと思い、電車・バスを乗り継いで上高地入りすることにしました。こうすると、初日に涸沢まで入れないのですが、テント装備で一気に涸沢まで行く自信がなかったので、その方がいいと思いました。

初日は上高地から徳沢。

人の歩く速さに驚きです。

なんでそんなに急いで歩く?ここは心斎橋筋か(笑)

途中、穂高神社にも寄ってみました。

徳沢園は、ゆた〜と時間が流れる感じに包まれたテン場でした。

芝地で寝心地もグッドでしたが、夜露でテントの撤収が、、

二日目は徳沢から上高地。

横尾を過ぎ、本谷橋までは快調で、これなら白馬大雪渓もテント担いで登れるかなと思ったりしましたが、本谷橋からの急登で一気に足が止まりました。

そこからはもう何度も一息いれ、そして、ついに憧れの涸沢です。もう何度も雑誌で見た景色が目の前に広がって、感無量です。

憧れの涸沢です。

明日あの尾根を登って行きます。 テントを張り、涸沢ヒュッテのテラスから明日登る尾根を眺めていると、隣にいた、私よりずっと年配と思しき男性が、「明日は北穂に登って、あの稜線を縦走するんですよ」と話しかけてきた。そのつぶやきを聴き、ちょっと驚いた。一応、ここに来るまでに下調べはしていて、長野県には信州山のグレーディングってのがあって、そこは、一番難しい難易度Eのコースだったからです。こんな年配の方が大丈夫なのだろうか?と思ったが、とても楽しそうに語るので、私も、いつかあそこを縦走できるだろうかと、ちょっと勇気をもらえた気分でした。

三日目は、いよいよ北穂高岳へアタックです。

出発前にコーヒーを飲もうと涸沢小屋に寄ると、テレビの天気予報が昼から雨になっていた。入山前の予報では四日間天気だったので、ちょっとショックでした。北穂への登りは、とても息苦しかったです。とにかく足が上がらない。途中のがれ場なんか、両手両足の四つん這いで登った方が楽でした。そして、やがて前穂北尾根の向こうに富士山が見え、穂高岳山荘が見えるのが励みになり、奥穂からの縦走路と合流し、松濤岩を巻くと、ついに北穂高岳に登頂です。もう、感無量です。

小屋のテラスで、コーヒーを飲みながら槍ヶ岳を眺め、その後、小屋に入って牛丼を頂いていると、ポツポツと降り出したのが分かった。雨に濡れた岩場を降りるのは危険なので、これ以上の長居はできないと下山しましたが、幸い本格的な降りにはならず無事涸沢まで下山。

ところがその後、本格的な降りになり、とにかく午後からずっとシュラフの中で過ごしました。

で、四日目。

雨は降り止まず、雨の中の撤収。

実は、今回の山行。テント担いで涸沢まで上がれるか結構不安だったので、思案に思案を重ねて、ちょっとでも軽量化しようと、天気予報を信じて、カッパ以外の雨対策をすべて省いて来たのでした。それが三日目から雨。もう、リュックもズボ濡れで上高地に到着。ビジターセンターでシャワーを浴び、バスターミナルでビールを飲んで、やれやれでした。北穂岳★初日 / 二上嶽さんの活動データ | YAMAP / ヤマップ

北穂岳二日目★涸沢に着いたら曇りやった(T_T) / 二上嶽さんの活動データ | YAMAP / ヤマップ

北穂岳三日目★なんで雨になるの(T_T) / 二上嶽さんの北穂高岳の活動データ | YAMAP / ヤマップ

北穂岳四日目★涸沢が激沢になってましたわ / 二上嶽さんの活動データ | YAMAP / ヤマップ

最新の投稿

カテゴリー