二上獄ブログ

塗り絵大会

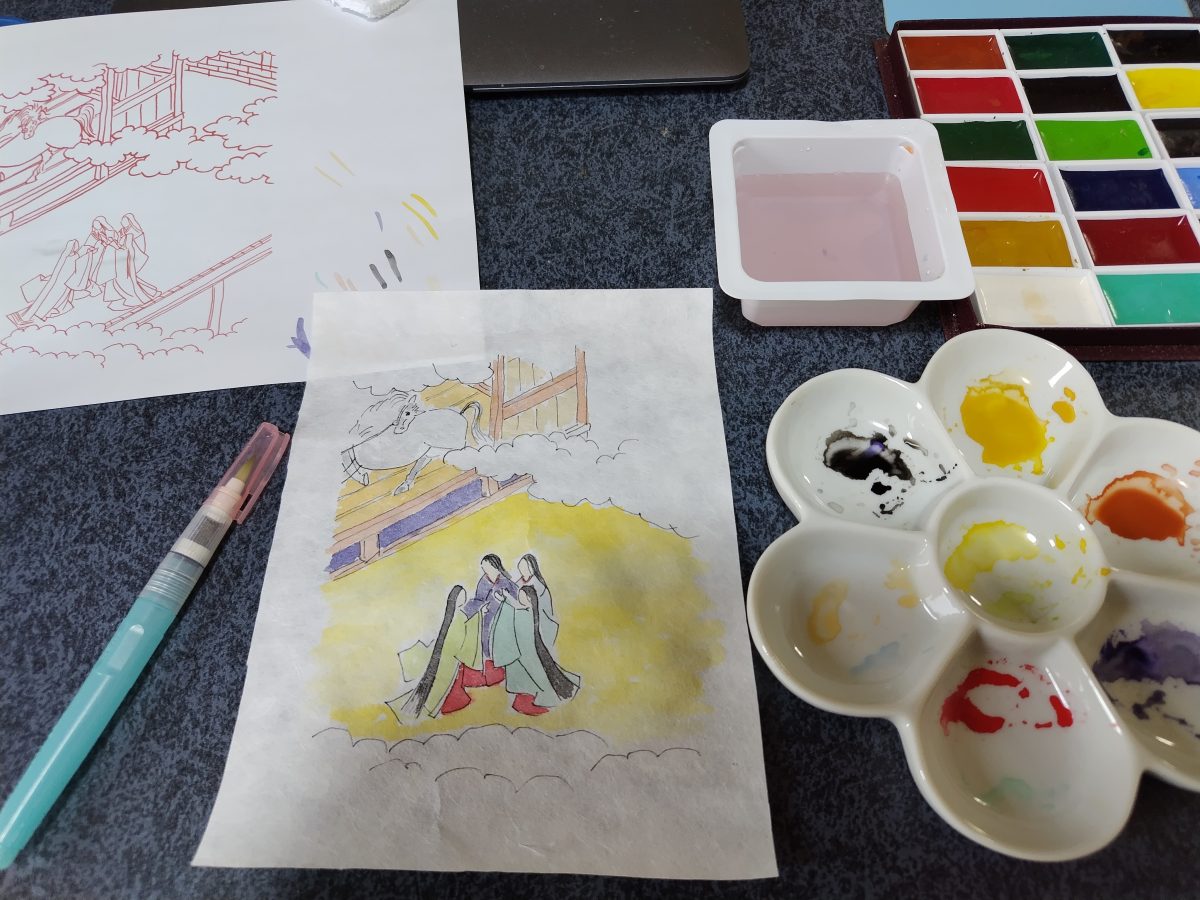

いよいよ絵伝の塗り絵大会です。

大会といっても四人ですが〜

でも、ブックワームからひとり手伝いに来てくれた。

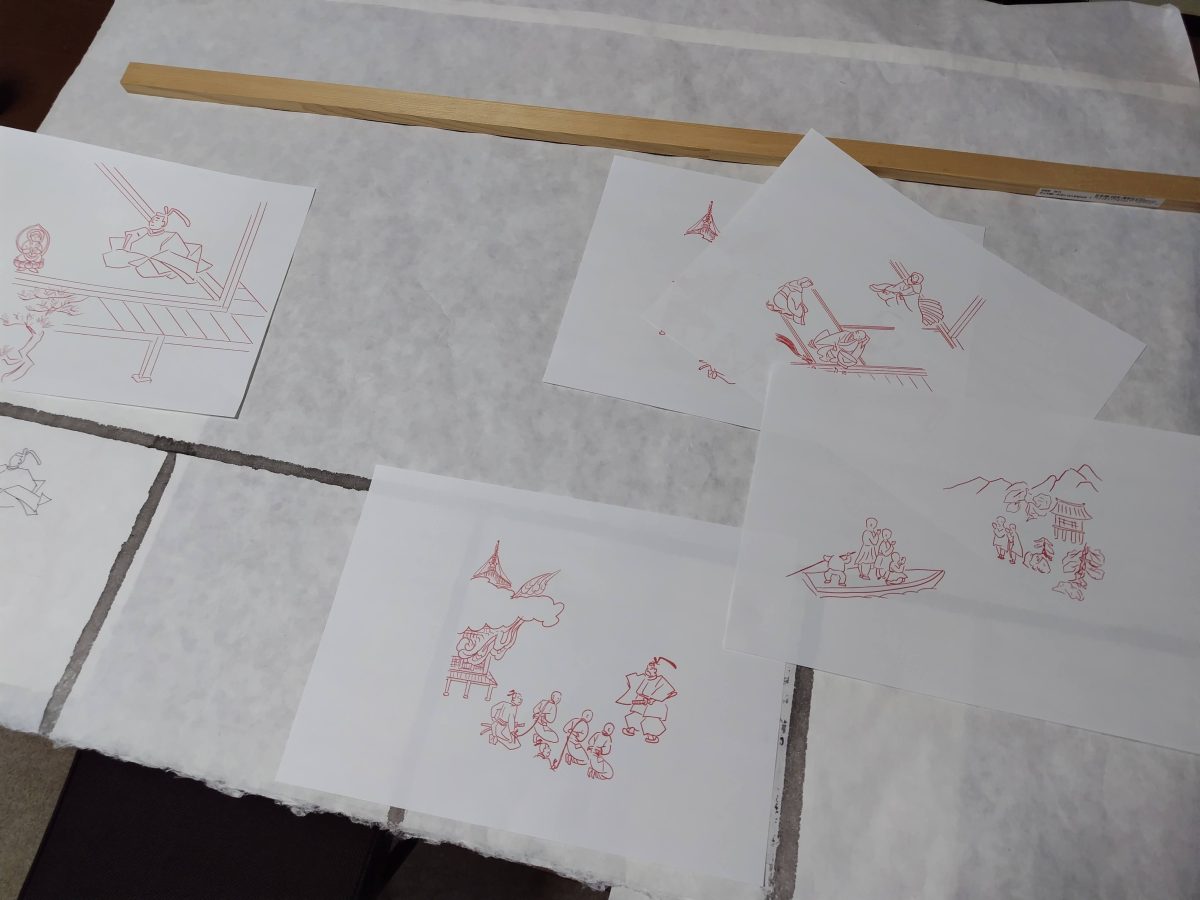

塗り絵と言っても、まず線画を描かないといけない。

一応下絵は用意したんだけど、これで結構時間がかかった。

塗れたのは三分の一ぐらいかな?ということで、作業日をもう一日設定することに決定。

次は21日です。

西方院さんへお願いに

8月18日、太子街人(ガイド)の会の会長と一緒に、西方院住職にお会いしてきました。

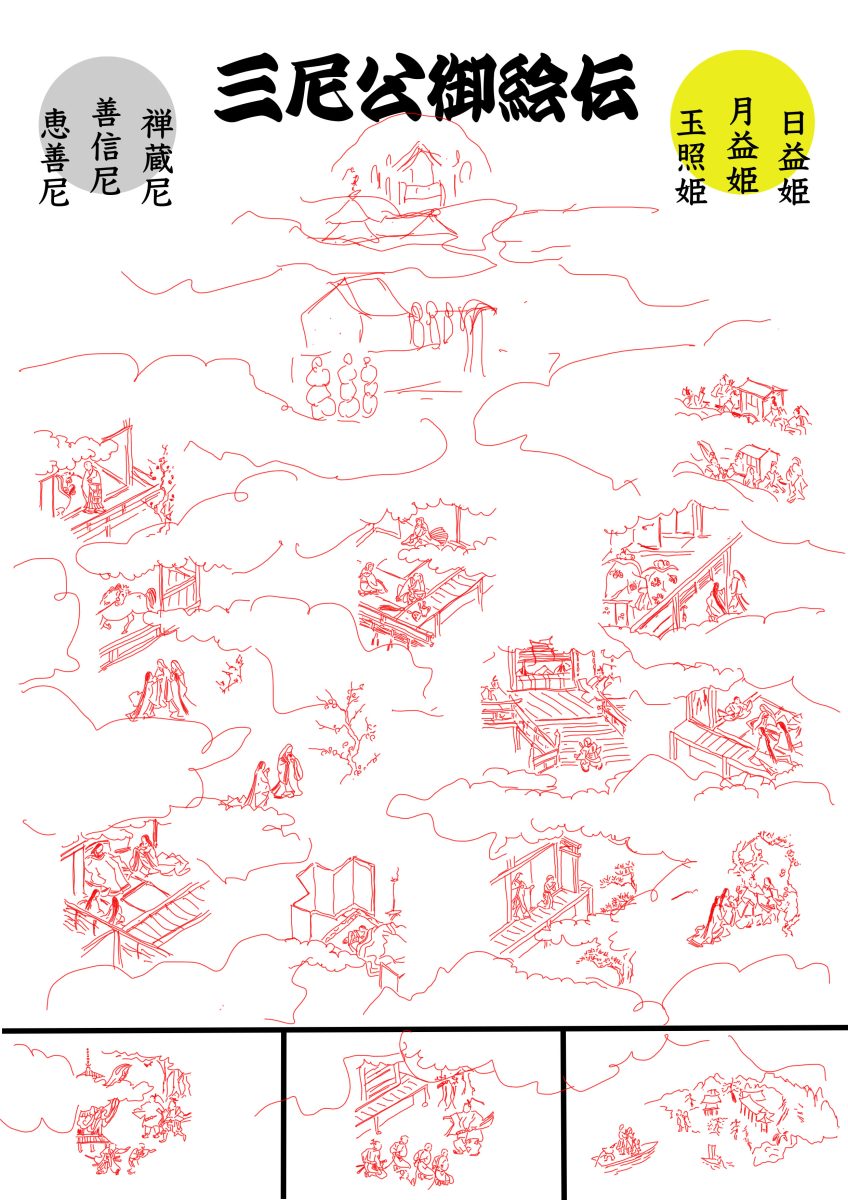

西方院さんで企画されている太子芸術祭(10月13日〜15日)で絵解きをさせて欲しいことのお願いと、いま作っている絵伝の構想図と台本を見てもらうためです。絵伝は「三尼公御物語」とし、江戸時代に発刊された『寛文版本聖徳太子伝』の挿絵を参考に、散りばめて描いていこうと考えています。

それで、その挿絵を使って、台本もほぼつくれたのですが、絵伝にも、台本にも、西方院さんの縁起に加えて、『日本書紀』に載る内容も紹介したいなと描き(書き)加えていますので、事前にその説明とご意向も伺っておきたかったからです。

それで、太子芸術祭での絵解きの上演も、絵伝・台本に書紀の内容を加えることもご了承頂け、「楽しみにしています」と、おっしゃって頂けました。

いよいよ、太子町で絵解きの夢が叶うことになりました。

なんとしても、絵伝を仕上げないとね。で、絵伝案・台本案のご了承も頂けたので、絵伝の構想図をチラ見せです。

ここではまだ描いていませんが、三尼公像を真ん中に描こうかとも思っています。

叡福寺本の並べ順と第五幅左上の図様に関して

ふと、2008年の『聖徳太子ゆかりの名宝』展の図録を眺めていて、同図録に収録されている朝賀浩さんの論文「中世聖徳太子絵伝をめぐって」の注釈に目が止まった。

ひとつは、「註七」。そこに「四季絵八幅本を左側から順次配列することは不可能であろうか」「試みに例えば夏幅ニ幅の左右を入れ替えて配列すると、構図に安定感が生じ、事績の配置に空間的整合性が伴うように思われるが如何であろうか」と、あった。

実は、去年、太子街人(ガイド)の会で開催した講座の私の回で、外に出て回る前のガイダンスで、叡福寺本のコピーを机の上に広げて、参加者にちょっと観てもらったのですが、その時、ふと、第三幅と第四幅は、第三幅を左に、第四幅は右に置いた方がしっくりくると思ったので、やっぱりそう思う人はいるんだと分かりました。

もうひとつは、「註ニ」に、「菊竹淳一「聖徳太子絵伝に見る四季絵的要素」(『ミュージアム』ニニ六)」とあったので、本文を見てみたくなった。

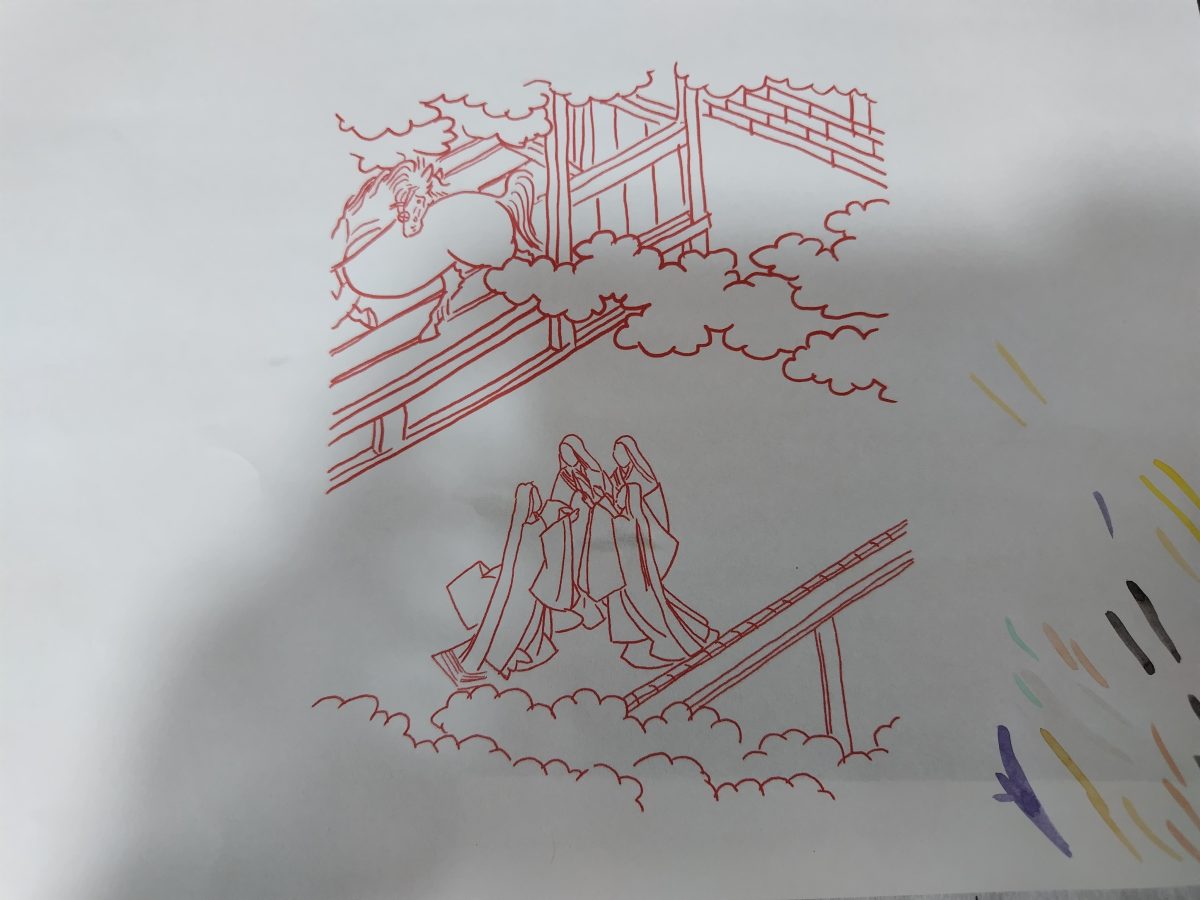

というのも、太子町の竹内街道歴史資料館で発刊している各冊子では、叡福寺蔵八幅本の第五幅左上の図様は「太子四三歳」の事、つまり「馬子病、千人出家」の場面と解説されているのですが、私はこの図様は二つからなり、下部は「馬子病、千人出家」の場面だけど、上部は、三尼の出家の場面を描いていると考えています。

で、上記論文を国立国会図書館デジタルコレクションから閲覧してみると、この論文においても、第五幅左上の図様は「馬子病、千人出家」のこととして一括りにしていました。同論文が収録されている『Museum』(226)は1970年の発行なので、少なくとも、この時から、同箇所は「馬子病、千人出家」と一括りにされていたことが分かりました。

第二回絵解きプロジェクト

太子街人(ガイド)の会の定例の後、絵解きのミーティングの2回目を持っていただきました。

前回、思わぬ進展に舞い上がり(笑)、確認し忘れていたので、この活動を「絵解きプロジェクト」と呼んでいくことを、まず確認。それから、西方院さんで10月開催予定の芸術祭で、絵解きをさせて欲しいと頼みに行き、合わせて、これから作る三尼公の絵伝についての図様やレイアウトについても少し紹介し、意見も聞いておこうと決めました。

次に絵伝の図様やレイアウトの確認。

図様は、寛文六年に版本で出された『聖徳太子伝』の挿絵を使って、ほぼ物語をつくれそうなので、①寛文版本の挿絵を使った下絵は私が、聖徳太子御廟や叡福寺・西方院の下絵は会長が作り、それを和紙にトレースし、顔彩で塗っていくことなど話し合いました。

寛文版本の挿絵を参考にiPadで下絵を描き、プリントアウト。

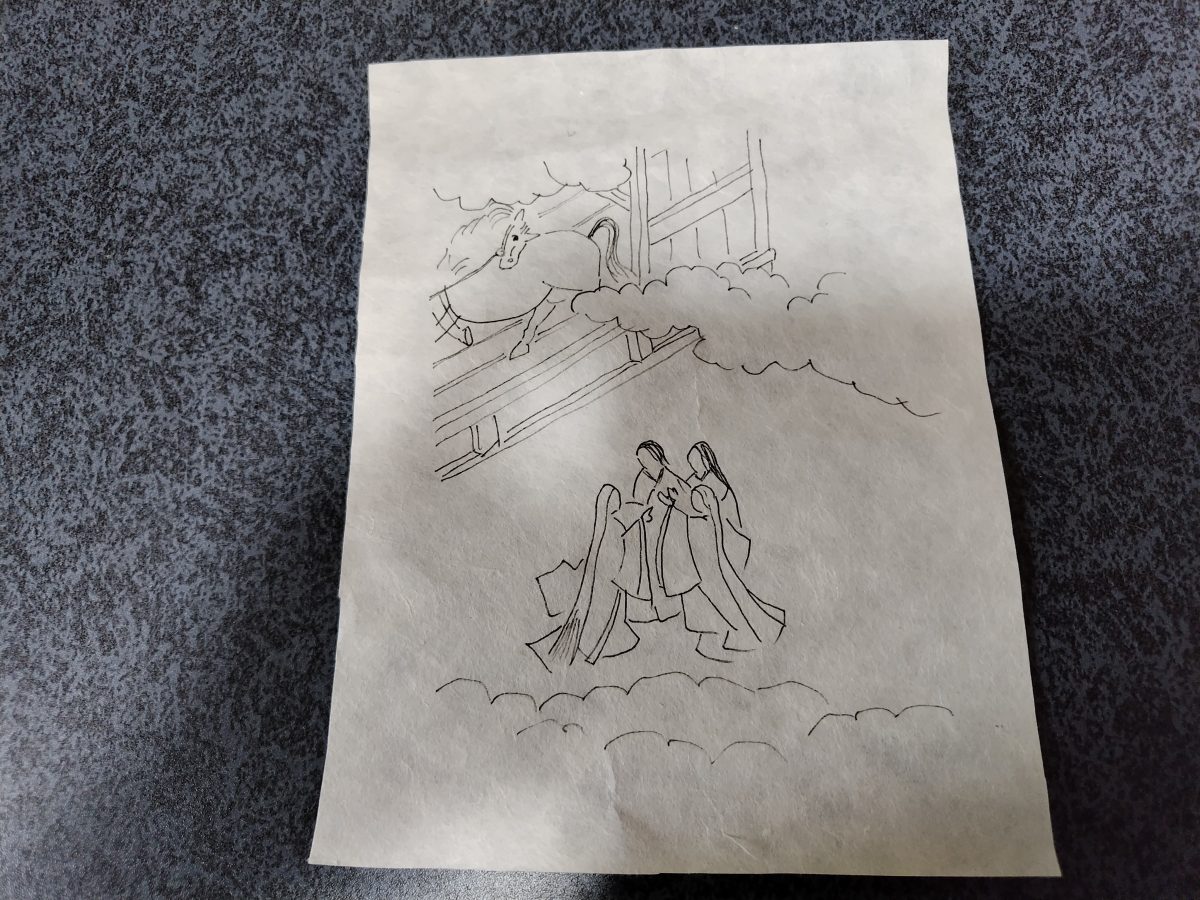

②それを和紙の下に敷き、ミリペンで撫っていきます。実際の絵伝用の和紙は、大きなものを二枚繫いだものにします。

③顔彩で塗り絵

木曽駒テン泊と宝剣プチ縦走

ちょろっとアルプスへ行ってみることにした。

ここは、1時間ほどの登りで上部へ行ける木曽駒に決定(笑)。登って降りるだけだと勿体無いのでテン泊で。そして、宝剣プチ縦走して極楽平へ抜けて下山。 初日はちょっとガスってましたが、翌朝はご来光拝めたし、宝剣プチ縦走は結構緊張感持って楽しめました。 やっぱ山は、アルプスは、いいねえ。

やってきました千畳敷カール。

夏は初めて!

急登部だけどジグザグ。

サクッと登ってテント設営。

設営後山頂へ。途中コマクサおった。

夏季初登頂です。

夜のテン場。

朝4時に起きて山頂へ。

ご来光見れた。

御嶽山。

テント撤収して中岳へ。

振り返ると木曽駒ヶ岳山頂。遠くに見えるが御嶽山。

これから行く宝剣岳。

きょうは向こう側へ降ります。

核心部。クサリ完備。

緊張感持って頂上部に到着。

見晴らしヨシ!

南側へちょっと降りたところ。

で、登り返し。

千畳敷を俯瞰する。

核心部修了。

気持ちいい稜線歩き

チングルマおった。

無事げざーん。

最新の投稿

カテゴリー